アナハイム大学オンラインMBAプログラム日本人卒業生に聞く 「MBAはキャリアにどう役立ちましたか?」

アナハイム大学オンラインMBAプログラムの日本人卒業生の方に、卒業後のキャリアアップについて伺いました。 「MBAはキャリアにどう役立ちましたか?」 – 現在のキャリアではどうかわかりませんが、当時(前の会社)は営業本部に所属をしていて、製薬業界の営業でMBAを持っているというのは非常に稀、もしかしたらいなかったかもしれなかったので、社内出世は特に早かったと思います。転職にも有利でした。それは現在も続いております。(2006年卒) – 論理的な思考をするという点で大変役に立っています。宿題を片づけたり、レポートを書いたりした経験を通じて実際のビジネスシーンにおいても冷静に事実を特定し、原因を複数にわたって広く特定していくプロセスが自然と身についていると思います。(2005年卒) – 戦略作成、課題の優先順位、計画策定、そして組織運営に役立っています。また、コースで学んだことを、会社の若い人に伝えています。(2010年卒) – 転職(再就職)には一定の効果があったように思います。また、マーケティングやファイナンスにおいて自分の中で自信を持って業務ができています。(2012年卒) – 「すぐに転機が訪れる」わけではありませんでしたが、2013年に営業職から現在の部署に異動となりました。当時は社内でも志望者が大多数の人気職種であった、バイオロジー関連事業部(仮称)で、急にお誘いがありました。その時決め手となったのは、継続して磨き続けてきた英語力とMBA資格だったとのことです。大学院で鍛えられた英文速読術がレガシー効果としてやってきたのかもしれません。現在所属している事業部は、まだ会社としても導入期であり徐々に確立拡大していくドメインです。顧客層が多岐に渡りますし、広大なエリアを1人でマネジメントしなければなりません。それ故に交渉力、学術力、体力と多くのスキルを高次元に要求されますし、アンテナを張って最新情報を瞬時にアウトプットしなければなりません。当大学院で得た6週間以内で成果を出す、科目習得するというスピード意識を高める感覚は今でも仕事で役立っております。(2009年卒) – 内部監査部門で仕事をし、現在は監査役を拝命するにいたったのは、経営の視点で事業や業務を見る目を養えたおかげではないかと感じます。(2008年卒)

アナハイム大学オンラインTESOL博士課程(Ed.D. in TESOL)卒業生の声 – Ling Phungさん(2017年卒)(後編)

TESOL博士課程(Ed.D. in TESOL)プログラム卒業生のLinh Phungさん(2017年卒)に、本学での経験や博士論文について伺いました。 インタビュー中編・前編もそれぞれリンクからご覧いただけます。 – 博士論文の口頭試問はいかがでしたか。緊張しましたか? 論文は12月に提出したのですが、私を含め口頭試問をする先生方もそれぞれ違う国に住んでいるので、口頭試問は3月にせざるを得ませんでした。論文を書き終えてから口頭試問の準備を始めるまで数ヶ月間の休みがありました。論文を何度も読み直し、いくつかの主要な引用元の論文を読み直しました。そして、研究からには含めなかったことについてメモを取りました。前日は心配でしたが、数時間前、さらに口頭試問中はわくわくして、試験官の先生に聞かれた質問に対し、思いつくまま答えました。少ししゃべり過ぎたかもしれませんが、情熱を持って話したので、かえってよかったかもしれません。無事に終えることができたので、とても嬉しかったです。 – 論文のトピックは何でしたか?選んだ理由は? 私のトピックは、タスクパフォーマンスへの学習者のエンゲージメントでした。学習者が、思考的にも感情的にも引きつけられるタスクや教材を開発することに関心があったので、このトピックを選びました。学習者が積極的にタスクに取り組んでいる時、授業からより多くのことを学ぶのかもしれません。 – レジデンシャルセッション(夏季集中講義)はいかがでしたか? 私はカリフォルニアで行われたセッションに二度参加しました。教授陣やクラスメート、アナハイム大学のスタッフの皆さんに直接お会いできて嬉しかったです。素晴らしいワークショップのほか、食事などを通してとても良い時間を過ごすことができました。 – 学習コミュニティーの一員であると感じましたか? クラスメート全員を身近に感じました。受講している間は毎週話しました。それから、メールやフェイスブックを通じてそれぞれの経験をシェアし、サポートし合いました。大好きなクラスメートたちです。また、教授陣の回答も早かったのが非常に良かったです。 – 今後のプランは? Language Teaching Researchに論文が掲載される予定です。さらに、Hayo Reinders教授やMarilyn Lewis氏と共著の著書も4月に出版予定です。現在はオンラインまたはオンキャンパスで、TESOLの大学院レベルの授業を教える仕事がしたいと思っています。 – Ed.D.プログラムを新しく始めた人へのアドバイスを。 いつもポジティブな姿勢を保ち、感情的になるのではなく、自分が置かれた状況から何が得られるかを考えることで、学習プロセスが楽になると思います。成績は大切ですが、私が努力したのは、先生方に良いものを見ていただきたい、私の実力を見てもらいたいという気持ちからでした。私の修士論文の指導教員のPaula Golombek教授がかつて、「実力というものにはとても大きな力があります。人は実力があるのを見ると、評価し、より責任ある仕事を任せてくれるようになります」と言いました。私はこの言葉を胸に、いつも良いものを提出しようとしてきました。

TESOL 2017 アナハイム大学TESOL教授陣の学会発表予定

2017年3月21日から24日までシアトルにて開催されるTESOL(英語を母国語としない人のための教授法)の国際学会、TESOL 2017にてアナハイム大学TESOL教授、キャスリーン・ベイリー教授(Dr. Kathleen Bailey)、メアリアン・クリスティソン教授(Dr. MaryAnn Christison)、デニス・ムレー教授 (Dr. Denise Murray) 、アンディ・カーティス教授 (Dr. Andy Curtis)、ケン・ビーティー教授(Dr. Ken Beatty)が学会発表を行います。 22日(水)は、午後2時よりGlobal Research on Teaching and Learning Englishというテーマのもと、キャスリーン・ベイリー教授、メアリアン・クリスティソン教授らが共同発表を行います。 さらに24日(金)はメアリアン・クリスティソン教授、デニス・ムレー教授が、Online Language Teacher Education: Participants’ Perceptions and Experiencesというテーマの下、共同発表を行います。 ほか各教授陣の発表予定: アンディ・カーティス教授 23日(木)午後2時〜3時45分 The Postcolonial Positioning of ELT in the TESOL 2.0 World 24日(金)午後3時〜3時45分 Learning to Lead in Language Education ケン・ビーティー教授 23日(木)午後12:15〜1:15 Language Learning: Seven Steps to Critical and Creative Thinking

アナハイム大学オンラインTESOL博士課程(Ed.D. in TESOL)卒業生の声 – Ling Phungさん(2017年卒)(中編)

アナハイム大学TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages; 英語を母国語としない人のための教授法)博士課程(Doctor of Education in TESOL)を本年卒業したLinh Phungさんに、Ed.D.取得を決意された理由、これまでのキャリア、本学プログラムでの経験について伺いました。 前編はこちらから – オンライン学習についてはいかがでしたか? アナハイム大学のオンライン学習はとても良かったです。学生に自立して勉強させてくれると同時に、協力しながら勉強することもできました。毎週オンライン授業もあり、授業の前にしておかなくてはいけないことをきちんとやるという意味で重要でした。 学生と教員がウェブカメラを通じて週に一度顔を合わせる機会があったので、学習コミュニティーの一員であるということを感じることができました。 – アナハイム大学のEd.D.プログラムをどんな人にすすめますか? 現在、言語を教える先生をしていて、自分の知識を広げたり、リーダーシップや研究、出版といった機会に興味のある人全てにおすすめします。 – プログラムの中で大変だったことは? 大変だったことは記憶から薄れつつあります。たぶん、私が本当に楽しんでいたからでしょう。いつもリーディングや課題で忙しく、3年間休みなしで授業を取り続けるのは大変でした。大きな課題の締切があった週末は休みなしで何時間も課題に取り組まなくてはいけませんでした。 – TESOLを学ぶことは英語の先生にとってキャリアアップにつながると思いますか? 最近では雇う側は専門的なトレーニングを経た先生を求めています。なのでTESOLの学位もESL (English as Second Language)のフルタイムの先生になるにはしばしば必須のものです。 (Linhさん(左下)) (続く)

アナハイム大学オンラインTESOL博士課程(Ed.D. in TESOL)卒業生の声 – Linh Phung さん(2017年卒)(前編)

アナハイム大学TESOL博士課程(Doctor of Education in TESOL)を本年卒業したLinh Phungさんに、Ed.D.取得を決意された理由、これまでのキャリア、本学プログラムでの経験について伺いました。 – アナハイム大学のオンラインTESOL博士課程を選んだ理由は? 修士課程を修了して以来、博士号の取得は私の目標でした。アナハイム大学のEd.D. in TESOL (Doctor of Education in TESOL) プログラムを知ったのは、TESOLインターナショナルのウェブサイト上の広告でした。フルタイムで働いているので、オンライン学習は私のスケジュールにぴったりでした。さらに、私が学びたいと思っていた方が教授陣にいたのに感動しました。それから申し込み、入学が受け入れられ、プログラムを開始しました。 – これまでのキャリアについて教えてください。 15年近く、ずっと英語教師をしています。ベトナムや米国のさまざまな大学で教えてきました。現在はチャットハム大学(ペンシルバニア州)の英語プログラムのディレクターを務めています。カリキュラムや評価法、新入生のクラス分けや学生へのアドバイス、学習進捗と達成度、入学許可やプログラム自体の評価など、さまざまな面を監督しています。責任のある仕事ですが、日々さまざまな課題にぶつかっていく中で自分の経験値を上げています。 – Ed.D.は今後のキャリアにどう影響すると思いますか? 博士号を取得するまで、勉強を続けたいと思っていました。Ed.D.(教育博士号)に決めたのは、学ぶことが好きだからです。Ed.D.が将来大学院レベルの授業を教えたり、研究をしたり、出版したりする機会をもたらしてくれることを期待しています。 – 本学での思い出をシェアしてください。 授業の後でクラスメートと話すのが好きでした。本当にたくさんのことを話しました。それは、私にも発言力があると感じさせ、自信を与えてくれました。 – 本学で好きだった授業について教えてください。 本当にどれも好きだったので、一つの授業を挙げるのは難しいです。(ロッド)エリス教授の授業はインストラクションがわかりやすかったと思います。Instructed Second Language Acquisitionの授業では、数ある文法の教授法や学習者の言語発達を促進する方法を、わかりやすく分類してくれました。同じくエリス教授のIndividual Differencesの授業では、時に、Individual Differencesという、ぼんやりしたコンセプトの迷路にはまり込んでしまったように感じられることもありましたが、動機付けのダイナミックなコンセプトに引かれました。 (ブライアン)トムリンソン教授のMaterials Developmentの授業には多大な影響を受け、教授のやり方を自分の授業にも応用しています。初めて「認識的にも感情的にも」惹き付ける教材について考えました。それだけでなく、私の博士論文をタスクパフォーマンスへの学習者のエンゲージメントというテーマへと導いてくれました。 (クレイグ)ランバート教授のResearching Tasksの授業では、タスクベースの言語教育(task-based language teaching)(TBLT)について初めて学びました。このアプローチがいかに影響力のあるものであろうと、私はそれまでTBLTをあまり評価していませんでした。それはおそらく、他の国では、米国で取り上げられるほどには頻繁に取り上げられていないからだと思います。この授業の中で取り組んだケース・スタディは、博士論文の研究にも生かすことができました。 (キャスリーン)ベイリー教授のLanguage Teacher EducationとQualitative Researchの授業も大好きでした。ベイリー教授は本当に素晴らしい先生で、学生への期待は大きい一方、大いにやる気にさせてくれました。(デニス)ムレー教授と(メアリアン)クリスティソン教授のELT Managementの授業では、良いリーダーとなるためのツールやフレームワークを学ぶことができました。(ハイヨ)レインダース教授の授業はいつも入念に準備されていて、とても楽しかったです。ほかの授業も楽しく、私の仕事や研究にとって勉強になるものばかりで、本当にどれも好きでした。

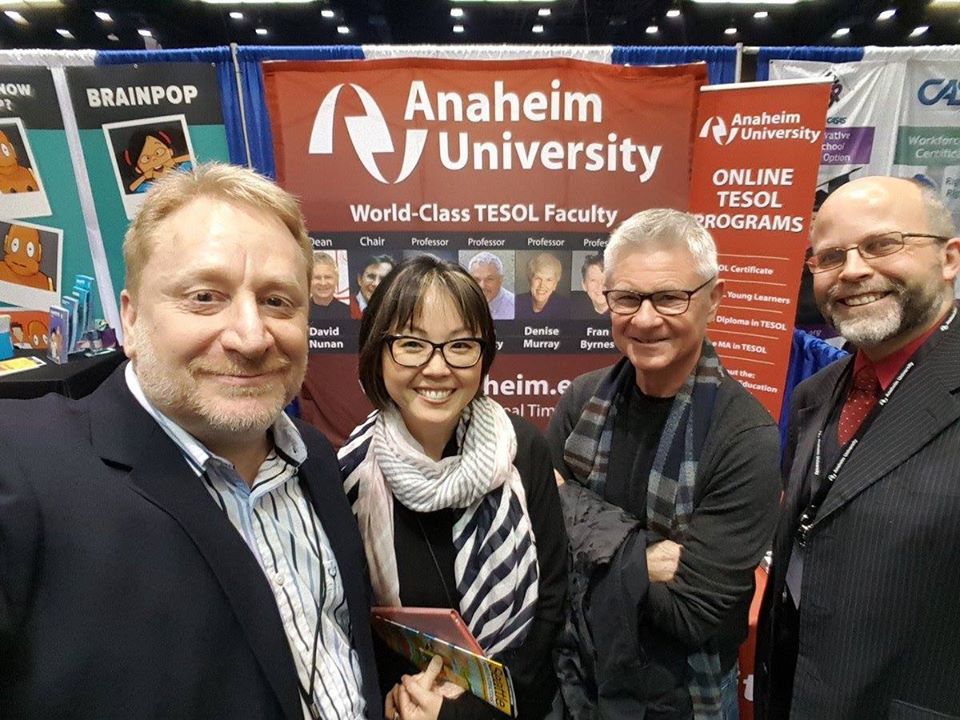

アナハイム大学 TESOL 2017 参加のお知らせ

3月21日から24日までシアトルにて開催されるTESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages; 英語を母国語としない人ための教授法)の国際学会である TESOL 2017にアナハイム大学が参加します。ブースの出展(ブース番号 734)するほか、多数の本学教授陣・在学生が参加し、学会発表を行います。 TESOL 2017にて発表予定のアナハイム大学TESOL教授陣 デビッド・ヌーナン教授 キャスリーン・ベイリー教授 アンディ・カーティス教授 デニス・ムレー教授 メアリアン・クリスティソン教授 マリー・ウェブ(インストラクター) マイケル・ウェストウッド(インストラクター) TESOL 2017にて発表予定のアナハイム大学TESOL博士課程(Ed.D in TESOL)在学生 エリザベス・ハーガさん ランディ・フリーマンさん

アナハイム大学オンラインTESOL博士課程(Ed.D. in TESOL) 在学生2名がTESOL2017にて学会発表することが決定

2017年3月21日から24日までシアトルにて開催されるTESOL(英語を母国語としない人のための教授法)の国際学会、TESOL 2017にてアナハイム大学オンラインTESOL博士課程(Ed.D. in TESOL)の在学生、ランディ・フリーマンさんとエリザベス・ハーガさんの2名が学会発表することが決定しました。 エリザベス・ハーガさんは「The Good and the Bad: Two Learners’ Motivational Journey」というテーマの下、21日に発表を、ランディ・フリーマンさんは「Conversations with Charlotte: Esl Teacher Evaluations Using the Danielson Framework」というテーマの下23日に発表を行う予定です。

デビッド・ヌーナン教授、TESOL 2017での学会発表が決定

アナハイム大学デビッド・ヌーナンTESOLインスティチュートのディレクターであり、TESOL教授であるデビッド・ヌーナン教授が、3月21日から24日までシアトルにて開催されるTESOL(英語を母国語としない人のための教授法)の国際学会、TESOL 2017にて学会発表を行います。 3月22日にはアナハイム大学オンラインTESOL修士課程卒業生のJulie Choiさんと「Blended Learning in the Young Learner Classroom」というテーマの下、午後1時から 共同発表を行います。さらに、23日には午後3時から「From the Classroom to the Wider World」というテーマの下、発表を行う予定です。 【デビッド・ヌーナン教授】 TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages; 英語教授法)の世界的権威であり、アナハイム大学のデビッド・ヌーナンTESOLインスティチュートのオンラインTESOL認定およびTEYL(Teaching English to Young Learners)認定プログラムを開発・監修を務める。多くの著書が世界中で教科書として使用され、「Go For It!」シリーズは全世界で累計2.5億部の売上部数を記録。2000年にはTESOL協会(言語教育分野の世界最大の学会)の会長を務めた。本学ではTESOL修士課程にて教えるほか、これまで香港大学やコロンビア大学(アメリカ)、上智大学、チュラロンコン大学(タイ)、マッコーリー大学(オーストラリア)などの一中大学での指導経験を持ち、徹底した学習者中心の教育を掲げ、1996年のアナハイム大学設立時より、本学とともにオンライン教育を牽引している。

アナハイム大学オンラインMBAプログラム卒業生の声 – ドン・ワン さん(2007年卒)(後編)

アナハイム大学オンラインMBAプログラム卒業生、ドン・ワンさん(2007年卒)に、本学での経験とプログラムでの思い出、さらに現在のキャリアについて伺いました。 前編はこちらから – 一番の思い出は? 一流の教授陣だけでなく、アナハイム大学のサポート体制も非常に良かったです。質問をすると大抵24時間以内に丁寧な返信が返ってきました。 – オンラインで学ぶという経験についてはいかがでしたか? オンラインクラスというフォーマットによって、世界各地からの学生と教授陣の交流することができ、私にとっては対面授業よりも深いディスカッションをすることができました。困難もありましたが、世界中からの学生と交流できるのは楽しく、日本や韓国、カリフォルニア、ミネソタ、カナダやペンシルバニアといったところに住む学生と一同に話しができた経験は素晴らしかったです。 – 学習コミュニティーの一員であると感じましたか? はい、もちろんです。アナハイム大学は非常に学生中心の環境であり、自分が本当にインスパイアされた人たちと一緒に学ぶことができました。MBAプログラムは易しいものではなく、ほとんどの人は課題を終えるために多大な時間を費やし、時間のあるときは教科書を読んだりパソコンに向かっていなければなりません。私ももちろんその一人でしたが、それほどの価値のあることだったと思っています。 – 珍しい場所からアクセスしたことはありますか? 飛行機の搭乗待ちをしているときにアクセスしたことがあります。 – 現在のお仕事について教えてください。 私は東京に本社がある会社の、上海支社に約10年間ジェネラル・マネージャーとして勤務しています。主に表面処理を手がける会社で、その技術はセミコンダクターや自動車業界、電気製品など幅広く利用されています。

アナハイム大学オンラインMBAプログラム卒業生の声 – ドン・ワン さん(2007年卒)(前編)1

アナハイム大学オンラインMBAプログラム卒業生、ドン・ワンさん(2007年卒)に、本学での経験とプログラムでの思い出、さらに現在のキャリアについて伺いました。 – アナハイム大学を選んだ理由は? アナハイム大学には一流の教授陣と質の高い講義があったからです。大変勉強になることばかりでしたが、それ以上に、教授陣も非常に親身になってサポートしてくれます。また、多くの著名な教授陣がいます。アナハイム大学のモットーの一つ、「Students First, Always」は、素晴らしいと思います。一緒に学ぶクラスメートたちもかけがえのない存在です。非常に学生中心の環境だと思います。 – MBAの取得を決意した理由は? まず、キャリアアップし、MBAのマインドで新たなチャレンジに挑戦したかったからです。MBAのプログラムで学んでいる間、グローバルなビジネスやマネジメントのエキスパートに学ぶことができ、それらはほぼ全ての業界に応用できることでした。次に、個人的なネットワークを広げるためです。でも最大の理由は、私が経営に非常に興味があったからです。 – プログラムの中で一番気に入ったことは? 先生方は授業の中で、有名な事例をユーモアを交えて分析してくれ、理論を理解するのにとても役立ちました。実際に私たちが仕事でぶつかる問題の解決にも役立ちました。

アナハイム大学TESOL(英語教授法)教授 ケン・ビーティー教授インタビュー:「オンライン学習のベネフィットとは?」

アナハイム大学でオンラインTESOL(英語教授法)修士課程および博士課程を教えるケン・ビーティー教授が、アナハイム大学のオンライン学習について語ります。 – オンライン学習のベネフィットとは? ベネフィットという観点からいうと、私はコンピューターを使った言語学習の分野でPh.D.を取得したので、よく知っています。本が書けるくらいです。実際にすでに著書を出版しています。オンラインプログラムで教え始めた時、私にとって最も大きな驚きだったのが、学生同士、そして学生と教員の間の距離の近さです。本当によくお互いを知ることができます。毎週ディスカッションフォーラムがあるおかげで、常に一緒に学べる学習環境作りが可能です。学生たちを成績やより良いアイデアといった面で競争させようとしているのではなく、互いに知っていることをシェアできるようにしているのです。そしてそうする中で、お互いをよく知ることができます。 ここでひとつ、面白いお話をさせてください。私の学生の一人が、ディスカッションフォーラムで、彼の奥さんが妊娠したことを報告してくれました。そんなニュースがシェアできるのです。それはもしかしたら普通の教室内ではできないことかもしれません。9ヶ月後、彼はたまたま私が教えていた別のクラスを受講していました。そして、私に「今週は授業に出られないかもしれません。赤ちゃんがもうすぐ生まれそうなんです」とメールしてきました。 そして何日か経ち、水曜日に彼は赤ちゃんが生まれたことをディスカッションフォーラムで報告してくれました。皆「おめでとう」と言い、祝福しました。その週の金曜日、私は彼は授業には来ないだろうと思っていたのですが、彼は家にいて。ノートパソコンを開き、夕方ほんの1時間半ほどの間くらいは時間があったのでしょう、普通に授業に参加していました。私たちは生まれた赤ちゃんについて話し、「赤ちゃんはまだ病院?」と聞くと、「お見せします」といって、カメラの前で私たちに生後2日の赤ちゃんを見せてくれました。素敵でした。 話していたのは授業中のほんの30秒ほどの間だったのですが、この距離の近さです。私は彼を前よりよく知ることができたように思いました。毎年カリフォルニアもしくはアジアで開催される夏季集中講義の間、教員と学生が会うとき、挨拶からハグにかわります。それくらい距離が近いのです。

「アジアの広告業界で最も影響力のある女性」ミシェル・クリストゥラ・グリーン氏がアナハイム大学で講義

米国カリフォルニア州を拠点に世界各地にオンライン教育を提供しているアナハイム大学では、去る3月3日(金)夕方(米国太平洋時間)、「アジアの広告業界で最も影響力のある女性」としてウォール・ストリート・ジャーナルに掲載され注目を集めた、元ビーコン・コミュニケーションズ代表取締役のミシェル・クリストゥラ・グリーン(Michelle Kristula-Green)氏がオンラインビジネスプログラム*の在学生、および卒業生に向けて、ゲストスピーカーとして講義を行いました。 (*インターナショナルMBA、グリーンMBA, アントレプレナー修士課程、ビジネス博士課程) 同氏は大手総合広告代理店レオ・バーネット・ワールドワイドでGlobal Head of People and Cultureとして同社のグローバル人事戦略に携わったほか、レオ・バーネット、電通、ダーシー・マシウス・ベントン・アンド・ボウルズが出資したビーコン・コミュニケーションズの代表取締役を務めました。 シカゴ、台湾、香港、東京などにおける豊富なビジネス経験を持ち、ウォール・ストリート・ジャーナル誌の「2006年に注目すべき50人の女性」リストに掲載され、「アジアの広告業界で最も影響力のある女性」として注目を集めました。 当日はクリストゥラ・グリーン氏自身の経験を交え、グローバル企業におけるリーダーシップに関する講義が行われました。日本、米国、インド、ドイツ、アラブ首長国連邦などから参加した本学ビジネスプログラムの在学生は、ウェブカメラを通じたオンライン講義に耳を傾け、国境を越えた活発な質疑応答が行われました。

Search

Categories

Archives

- July 2025 (2)

- March 2025 (2)

- February 2025 (2)

- January 2025 (9)

- December 2024 (1)

- October 2024 (1)

- May 2024 (1)

- August 2023 (1)

- July 2023 (1)

- April 2023 (1)

- March 2023 (1)

- January 2023 (1)

- May 2022 (1)

- April 2022 (1)

- February 2022 (4)

- January 2022 (4)

- November 2021 (1)

- September 2021 (4)

- August 2021 (5)

- July 2021 (1)

- June 2021 (1)

- December 2020 (2)

- August 2020 (1)

- February 2020 (2)

- December 2019 (2)

- April 2019 (5)

- February 2019 (3)

- January 2019 (3)

- December 2018 (9)

- November 2018 (6)

- October 2018 (4)

- September 2018 (4)

- August 2018 (3)

- July 2018 (2)

- June 2018 (9)

- May 2018 (5)

- April 2018 (13)

- March 2018 (3)

- February 2018 (4)

- January 2018 (8)

- December 2017 (11)

- November 2017 (9)

- October 2017 (9)

- September 2017 (19)

- August 2017 (3)

- July 2017 (10)

- June 2017 (16)

- May 2017 (15)

- April 2017 (14)

- March 2017 (27)

- February 2017 (20)

- January 2017 (19)

- December 2016 (7)

- November 2016 (2)

- September 2016 (1)

- August 2016 (4)

- June 2016 (2)

- May 2016 (19)

- April 2016 (25)

- February 2016 (26)

- January 2016 (5)

- December 2015 (3)

- October 2015 (2)

- September 2015 (2)

- August 2015 (1)

- July 2015 (1)

- June 2015 (3)

- May 2015 (1)

- April 2015 (5)

- March 2015 (5)

- October 2014 (1)

- September 2014 (3)

- August 2014 (2)

- July 2014 (2)

- June 2014 (1)

- December 2013 (1)

- October 2013 (1)

- September 2013 (2)

- June 2013 (3)

- January 2013 (4)

- July 2012 (1)

- March 2012 (2)